1.1.1. MATERI KULIAH

1.1.1.1. Membaca Materi Kuliah

Permasalahan OPT sebagai Kendala Produksi

Pertanian pada dasarnya merupakan sebuah ekosistem, yaitu ekosistem buatan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu. Sebagaimana halnya dalam ekosistem alami, di dalam ekosistem pertanian sebagai ekosistem buatan terjadi proses interaksi makan memakan yang jika berlangsung secara linier tanpa cabang dikenal sebagai rantai makanan (food chain) dan jika berlangsung secara bercabang dikenal sebagai jaring-jaring makanan (foob web) (Gambar 1.1.1). Rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam pertanian terjadi karena tanaman dimakan oleh berbagai jenis organisme lain dan organisme lain organisme lain pemakan tanaman pada gilirannya juga dimakan oleh organisme lainnya lagi. Juga sebagaimana halnya dalam ekosistem alami, tanaman dalam ekosistem pertanian mengalami persaingan (competition) dengan tumbuhan lain. Organisme lain yang memakan tanaman atau menyaingi tanaman dapat menyebabkan hasil panen menjadi berkurang.

|

| Gambar 1.1.1. Jaring-jaring makanan yang melibatkan serangga herbivor dan musuh alami pada tanaman canai. Predator generalis mencakup serangga dari genus Orius (O. sp.), serangga mirid Macrolophus pygmaeus (M. p.) dan tungau predator fitoseiid generalis (g). Musuh khusus kutu daun adalah parasitoid dari genus Aphidius (A. sp.) serta predator Aphidoletes aphidimyza Rondani, 1848 (A.a.) dan syrphid Episyrphus balteatus (De Geer, 1776) (E.b.). Parasitoid umumnya diserang oleh beberapa spesies hiperparasitoid (h). Predator spesialis tungau laba-laba adalah Phytoseiulus persimilis (P.p.). Spesies kutu kebul utama pada paprika adalah Bemisia tabaci, yang dapat dikendalikan oleh spesialis parasitoid kutu kebul dari genus Eretmocerus (E. sp.). Sumber: Messelink et al. (2012) |

Berbagai organisme yang dapat menyebabkan hasil panen berkurang tersebut di Indonesia dikenal sebagai organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Undang-undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan mendefinsikan OPT sebagai "semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan,atau mengakibatkan kematian tumbuhan". Berdasarkan taksonominya, OPT dibedakan menjadi OPT golongan hewan yang juga dikenal sebagai hama dalam arti sempit (pest, sensu stricto), OPT golongan patogen penyakit tanaman (plant pathogens), dan OPT golongan gulma (weeds). Ketiga golongan OPT tersebut juga dikenal sebagai hama dalam arti luas (pest, sensu lato). Namun meskipun digolongkan berdasarkan taksonomi, suatu organisme berstatus sebagai OPT bukan secara taksonomis, melainkan semata-mata karena kerusakan, gangguan, dan/atau kematian yang ditimbulkannya terhadap tanaman. Kerusakan, gangguan, dan kematian yang ditimbulkan terhadap tanaman bergantung pada kemampuan merusak setiap individu, jumlah individu setiap jenis organisme (padat populasi, population density), dan nilai tanaman yang dirusak, diganggu, dan/atau dimatikan.

Tumbuhan merupakan produsen (producers), sedangkan semua pemakan tumbuhan merupakan konsumn primer (primary consumers). Jika konsumer primer mengkonsumsi produsen tidak dengan memakan individu secara keseluruhan maka disebut herbivor, jika memakan produsen secara keseluruhan disebut predator. Pemakan konsumen primer dikenal sebagai konsumen sekunder (secondary consumers), pemakan konsumen primer dikenal sebagai konsumen tersier (tertiary consumers), dan seterusnya. Konsumen dapat merupakan herbivor (herbivors) jika memakan tumbuhan, karnivor (carnivores) jika memakan daging, atau omnivor (omnivores) jika memakan tumbuhan dan daging. Jika memakan dengan memakan langsung organisme lain disebut predator (predator), jika dengan memnunuh atau tidak membunuh untuk peletakan telur disebut parasitoid (0arasitoid), dan jika dengan membiarkan hidup disebut parasit (parasite). Herbivor tidak mengganggu, merusak atau mematikan tanaman secara berarti dalam ekosistem alami, tetapi menjadi lebih merusak, mengganggu, dan mematikan tanaman dalam ekosistem pertanian. Perubahan ini terjadi seiring dengan kehadiran manusia dalam mengubah ekosistem alami menjadi ekosistem pertanian sebagai ekosistem buatan sehingga:

- Kehadiran manusia menimbulkan kepentingan sehingga kerusakan, gangguan, dan kematian tanaman yang disebabkan oleh herbivor dipandang sebagai merugikan.

- Kehadiran satu atau beberapa jenis tanaman dalam skala luas yang dimaksudkan untuk menyediakan makanan bagi manusia, juga menyediakan makanan bagi jenis-jenis organisme herbivor tertentu dan meningkatkan jumlah tumbuhan yang menyaingi tanaman.

- Meningkatnya jumlah organisme herbivor tertentu juga menyediakan makanan bagi organisme predator, parasitoid, dan parasit, tetapi peningkatan jumlah organime predator, parasitoid, dan parasit baru terjadi kemudian, setelah tanaman terlebih dahulu dirusak oleh herbivor.

Manusia yang terganggu kepentingannya kemudian menyebut berbagai jenis herbivor pemakan tanaman dan berbagai jenis tumbuhan pesaing tanaman sebagai OPT atau hama dalam arti luas dan berbagai organisme pemakan herbivor dan pemakan pesaing tanaman sebagai musuh alami (natural enemies).

OPT yang merusak, mengganggu, dan/atau mematikan tanaman menyebabkan hasil panen menjadi berkurang. Perbedaan antara hasil panen tanpa ada dan dengan adanya kerusakan, gangguan, dan/atau kematian tanaman yang disebabkan oleh OPT dalam luasan tertentu dikenal sebagai kehilangan panen karena OPT (crop loss due to pests). Kehilangan panen yang dinyatakan dalam satuan kuantitas hasil panen dikenal sebagai besar kehilangan panen (quantity of crop loss), sedangkan besar kehilangan panen dikalikan dengan nilai uang, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya, dikenal sebagai nilai kehilangan panen (value of crop loss). Besar kehilangan sangat bervariasi bergantung pada jenis OPT yang menyebabkan, jenis tanaman, praktik budidaya, lokasi geografik, dsb., dengan estimasi antara lain diberikan oleh Oerke (2006) dan saat ini sedang dilaksanakan program kerja sama global Beban Global Kehilangan Panen (Global Burden of Crop Loss) antara lain untuk menguraingi kehilangan panen yang ditimbulkan oleh OPT secara global. Kehilangan panen menjadi merugikan jika kehilangan panen menyebabkan nilai hasil panen menjadi lebih rendah daripada nilai modal dan tenaga kerja yang dicurahkan untuk kegiatan budidaya pertanian. Namun OPT dipandang sebagai masalah bukan hanya karena menimbulkan kehilangan panen, melainkan juga karena kerusakan dan gangguan lain yang ditimbulkannya.

Selain kehilangan hasil panen, masalah lain yang juga dapat terjadi dari gangguan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh OPT adalah sebagai berikut:

- Merusak infrastruktur pertanian, misalnya jenis-jenis gulma bersosok pohon dapat merusak infrastruktur bendungan dan saluran irigasi dan rayap dapat merusak infrastruktur bagunan tempat kerja dan penyimpanan hasil;

- Mengganggu kegiatan budidaya pertanian, misalnya jenis-jenis gulma pada jalan pertanian dapat menghambat pergerakan alat dan mesin pertanian serta jenis-jenis tawon dapat menyengat dan jenis-jenis ulat bulu dapat menimbulkan gatal.

- Menurunkan nilai lahan pertanian, harga lahan yang ditumbuhi oleh jenis-jenis tertentu atau yang terinfestasi jenis-jenis patogen tertentu menjadi lebih rendah darui harga normal.

- Mengkontaminasi hasil, misalnya hasil panen menjadi terkontaminasi oleh biji gulma atau oleh racun yang dihasilkan oleh jenis-jenis patogen tertentu.

- Menimbulkan gangguan kesehatan, misalnya jenis-jenis serangga tertentu dapat menimbulkan gangguan alergi dan jenis-jenis gulma tertentu dapat menimbulkan gangguan kesehatan ternak.

- Mengganggu jenis-jenis organisme lokal, misalnya jenis-jenis hama dan patogen ttertentu mempunyai jenis-jenis tumbuhan lokal lain sebagai inang alternatif dan invasi jenis-jenis gulma tertentu dapat menekan pertumbuhan jenis-jenis tumbuhan lokal.

Berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh OPT sebagaimana tersebut di atas mendorong manusia untuk menempuh berbagai cara untuk mengatasinya. Pada awalnya berbagai upaya dilakukan untuk membasmi, tetapi setelah kemudian ternyata tidak berhasil maka dilakukan berbagai upaya untuk mengendalikan dan akhirnya dilakukan upaya untuk mengelola.

Permasalahan dalam Mengatasi OPT

Perubahan dari upaya untuk membasmi (liquidate) menjadi upaya untuk mengendalikan (control) dan akhirnya mengelola (amage) menunjukkan bahwa terjadi permasalahan dalam upaya mengatasi permasalahan OPT. Permasalahan dapam upya mengatasi permasalahan OPT terjadi terutama karena dengan penemuan pestisida kimiawi sintetik mendorong manusia merasa akan berhasil memberantas OPT. Penemuan pestisida sintetik berawal dari sintesis senyawa keberhasil seorang mahasiswa Austria, Othmar Tseidler, mensintesis DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane) pada 1874, yang diikuti dengan penemuan kempuan senyawa sintetik tersebut sebagai insektisida oleh kimiawan Swiss, Paul Müller, pada 1939 yang ketika itu bekerja pada perusahaan J. R. Geigy Ltd. Penggunaan DDT untuk mengendalikan OPT baru terjadi pada 1945, setelah sebelumnya digunakan untuk mengendalikan nyamuk dan serangga lainnya guna melindungi tentara Sekutu dalam Perang Dunia II dari penyakit malaria dan penyakit terbawa serangga lainnya. Keberhasilan DDT melindungi tentara Sekutu disanjung oleh majalah Time sebagai “salah satu temuan terbesar PD II”, yang diramalkan "akan dapat menyapu bersih nyamuk dan malaria, membasmi lalat rumah, kecoak, dan kutu busuk", diikuti beberapa bulan kemudian oleh surat kabar The Saturday Evening Post dengan tulisan “Betapa ajaib DDT?”

Penggunaan DDT kemudian menjadi kontroversial, tetapi masih ada keyakinan bahwa jika DDT tidak dapat, masih ada senyawa kimia sintetik lain yang dapat membasmi OPT. Tidak mengherankan maka kemudian DDT digantikan oleh pestisida sintetik golongan organofosfat (organophosphates), karbamat (carbamates), dan piretoid (phyretroids). Penggunaan pestisida terus meningkat, alih-alih peringatan beberapa pihak bahwa pestisida kimiawi sintetik dapat menimbulkan dampak terhadap:

- Dinamika populasi hama: (1) menyebabkan hama sasaran menjadi resisten terhadap pestisida (pesticide resistence) dan populasinya meningat lembali karena musuh alaminya mengalami keracunan pestisida (mengalami resurgensi, resurgence) sehingga hama mengalami ledakan (pest outbreak), dan (2) populasi hama kedua (secondary pests) meningkat karena karena musuh alaminya mengalami keracunan pestisida sehingga terjadi ledakan hama kedua (secondary pest outbreak);

- Kesehatan manusia, karena hasil panen yang dikonsumsidan pada badan peraikan sumber air minum mengandung residu pestisida (pesticide residus) menimbulkan keracunan pestisida (pesticide poisoning) berbagai pengaruh terhadap kesehatan (health effects of pesticides) dan pestisida yang diperkenalkan sebagai obat menyebabkan orang lebih takut serangga daripada terhadap racun pestisida;

- Keseimbangan ekologis, karena aplikasi pestisida menimbulkan luruhan pestisida (pesticide drift) dan residu pestisida pada permukaan tanaman dan lahan yang melalui aliran air terakumulasi pada badan perairan untuk menjadi bagian penting dari pencemaran pertanian (agricultural pollution) yang kemudian dapat menimbulkan dampak lanjutan yang dikenal sebagai pembengkakakan hayati (biomagnification).

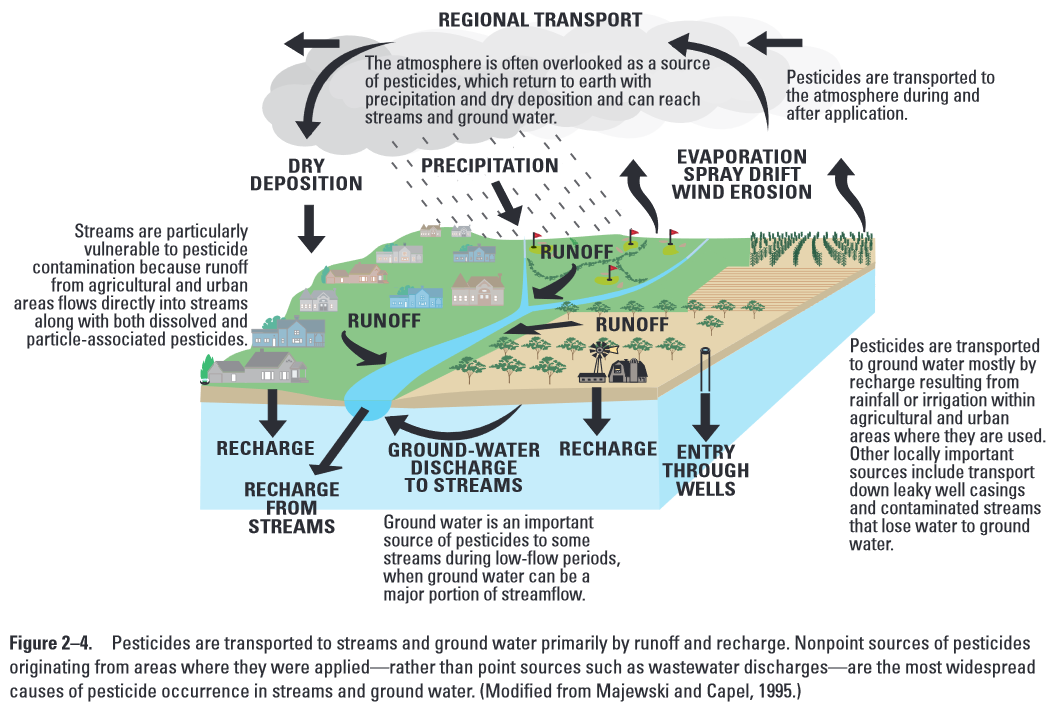

Secara keseluruhan, penggunaan pestisida menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (negative environmental impacts of pestisides) (Gambar 1.1.2). Meskipun bukti-bukti mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh pestisida kimiawi sintetik makin banyak tersedia, hanya setelah terbitnya buku Silent Spring oleh Rachel Carson pada 1962 maka tekanan publik yang semakin meluas maka pengaturan mengenai penggunaan pestisida makin diperketat dan industri pestisida mulai mengarah kepada pengembangan bahan aktif yang meracuni secara selektif dan yang mengendalikan OPT bukan dengan cara meracuni dikenal sebagai pestisida generasi baru.

|

| Gambar 1.1.2. Perlilaku pestisida dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup. Klik untuk memperbesar. Sumber: USGS (1996) |

Perkambangan Pengendalian Hayati

Pengendalian hayati sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman purba, meskipun praktiknya tidak disebut sebagai pengendalian hayati. Misalnya, kucing Felis catus Linnaeus, 1758 sudah digunakan untuk mengendalikan tikus di Mesir sejak 4000 tahun lampau dan semut predator Oecophylla smaragdina (Fabricius, 1775) digunakan untuk mengendalikan hama tanaman jeruk di Tiongkok dan mengendalikan hama tanaman kurma di Yaman sejak kedua tanaman tersebut mulai dibudidayakan. Serangga sebagai parasitoid sudah diketahui sejak ketika seorang Italia, Aldrovandi, pada 1602 menemukan kokon tawon Cotesia glomerata (Linnaeus, 1758) (sebelumnya: Apanteles glomeratus (Linnaeus, 1758)) pada larva Pieris rapae (Linnaeus, 1758), ulat tanaman kubis, fenomea yang kemudian pada 1700 disebut parasiodisme oleh Antoni van Leeuwenhoek. Penyakit ulat sutra ditemukan paada awal abad ke-19, dan jamur Cordyceps pada larva ngengat, yang di kalangan pengobatan tradisional dianggap sebagai bahan obat, dideskripsikan pada 1726 oleh De Reamur. Pada 1762, burung kerak ungu biasa Acridotheres tristis (Linnaeus, 1766) diintroduksi dari India ke Mauritius untuk mengendalikan belalang kembara merah Nomadacris septemfasciata (Serville, 1838). Menjelang akhir abad ke-18, publikasi artikel Thomas Maltus mengenai pertumbuhan penduduk mendorong minat terhadap dinamika populasi.

Asa Fitch merupakan ahli entomologi pertama yang pada 1855 menyarankan agar parasitoid diimpor dari Eropa untuk mengendalikan hama gandum Sitodiplosis mosellana (Géhin, 1857) di Amerika Serikat (AS) bagian timur. Saran Asa Fitch tersebut didukung oleh Benjamin Walsh yang pada 1866 juga menyarankan agar serangga digunakan dalam pengendalian gulma Linaria vulgaris Mill. yang menginvasi AS. Namun pengendalian gulma secara hayati pertama kali terjadi di Asia, ketika pada 1865 kutu putih Dactylopius ceylonicus (Green, 1896) diintroduksi dari India Selatan untuk mengendalikan kaktus Opuntia ficus-indica (L.) Mill. di Sri Lanka. Sebelumnya kumbang tersebut diimpor ke India dari Argentina pada 1795 sebagai kutu putih perdagangan Dactylopius coccus Costa, 1829 (sebelumnya: Dactylopius cacti). Namun orang yang kemudian dipandang sebagai bapak pengendalian hayati adalah Charles Valentine Riley, seorang ahli entomologi negara bagian Misouri yang kemudian menjadi ahli entomologi Kementerian Pertanian AS (USDA). Pada 1873 ia berhasil mengintroduksi tungau predator amerika Tyroglyphus phylloxerae ke Perancis untuk mengendalikan kutu phylloxera Daktulosphaira vitifoliae (Fitch, 1855) pada tanaman anggur dan pada 1883 ia kembali berhasil mengimpor tawon parasitoid Cotesia glomerata (Linnaeus, 1758) (sebelumnya: Apanteles glomeratus (Linnaeus, 1758)) dari Inggris untuk mengendalikan Pieris rapae (Linnaeus, 1758) pada tanaman kubis. Sebelum mengimpor Cotesia glomerata, ia sudah tertarik pada kutu sisik jeruk Icerya purchasi Maskell, 1879, yang sangat merusak tanaman jeruk di negara bagian California. Pada 1872, mengetahui bahwa pemberi nama ilmiah kutu sisik tersebut M. W. Maskell adalah orang Selandia Baru, Riley menduga Australia sebagai tempat asal hama tersebut.

Sebagai ahli entomologi Kementerian Pertanian AS, Rileymelakukan perjalanan ke negara bagian California dan bertemu dengan W. G. Klee, yang telah berkorespondensi dengan M. W. Maskell, memastikan bahwa kutu sisik jeruk Icerya purchasi memang berasal dari Australia. Pada 1888, Riley menugaskan Albert Koebele, seorang ahli kutu sisik, di California dan kemudian mengutusnya ke Australia. Di Australia Koebele menemukan dua jenis musuh alami kutu sisik jeruk: lalat parasitoid Cryptochetum iceryae (Williston, 1888) (sebelumnya: Cryptochaetum iceryae (Williston, 1888)) dan kumbang kubah predator Rodolia cardinalis (Mulsant, 1850) (sebelumnya: Vedalia cardinalis Mulsant, 1850 dan sekarang: Novius cardinalis (Mulsant, 1850)), yang kemudian dikirim ke California untuk dibiakkan dan setelah melalui uji coba pelepasan, ternyata kumbang dewasanya mampu mengendalikan kutu sisik secara efektif sehingga menjadikan pengendalian kutu sisik jeruk di California dengan menggunakan kumbang kubah dan lalat parasitoid sebagai pengendalian hayati secara klasik (classical biological control) yang paling berhasil, yang kemudian dilakukan untuk mengendalikan kutu sisik jeruk di berbagai belahan dunia lainnya. Pada perjalanan keduanya ke Australia, Koebele mengirimkan jenis kumbang kubah lainnya, Cryptolaemus montrouzieri Mulsant, 1853, yang berhasil mengendalikan kutu lunak Planococcus citri (Risso, 1813), hama penting lainnya pada tanaman jeruk. Namun kemudian ternyata bahwa kumbang kubah ini tidak tahan terhadap udara dingin sehingga penggunaanya sejak 1919 dilakukan dengan melepasnya secara berkala (periodic colonization), mengawali strategi pengendalian hayati yang kemudian dikenal sebagai pengendalian inokulatif (inoculative biological control).

|

| Gambar 1.1.3. Lava kumbang kubah predator Rodolia cardinalis (Mulsant, 1850) (sebelumnya: Vedalia cardinalis Mulsant, 1850 dan sekarang: Novius cardinalis (Mulsant, 1850)) sedang menyerang kutu sisik jeruk Icerya purchasi Maskell, 1879. Sumber: InfluentialPoints |

Koebele mengundurkan diri dari posisinya di USDA, dan pada tahun 1893 bekerja di Republik Hawaii (belum menjadi negara bagian) pada projek pengendalian hayati Lantana camara sampai pensiun pada 1912. Pada 1899 Goerge Compere menjadi pegawai negara bagian California yang dituskan khusus menangani pengendalian hayati dan pada 1913 Harry Scott Smith diangkat sebagai kepala insektarium negara bagian tersebut. Sementara itu, pakar biologi Jepang, berhasil mengisolasi bakteri penyebab penyakit ulat sutera pada 1901 yang pada 1915 diberi nama ilmiah Bacillus thuringiensis Berliner, 1915 dan pada 1938 diproduksi secara komersial pertama kali dengan di Perancis dengan nama Sporeine. Pada 1923, kegiatan pengendalian hayati negara bagian California dipusatkan di Citrus Experiment Station and Graduate School of Subtropical Agriculture, the University of California, Riverside. Pengendalian hayati mencapai puncaknya pada dasawarsa 1930-1940, dengan berhasil memapankan penggunaan 57 jenis musuh alami berbeda sebagai agen hayati berbagai lokasi berbeda di seluruh dunia. Perang Dunia II pengendalian hayati mengalami kemunduran terutama setelah pestisida kimiawi sintetik dapat diproduksi dengan relatif murah dan penelitian entomologi beralih ke penelitian pestisida.

Pada 1947, Division of Beneficial Insect Investigations di UC Riverside diubah menjadi Division of Biological Control dengan Smith sebagai Kepala Divisi, dengan stasiun penelitian di Albany dan di Riverside. Pada tahun yang sama, Edward Steinhaus mendirikan laboratorium dan kurikulum pertama dalam bidang patologi serangga di UC Berkeley, tetapi kemudian ia dipindahkan ke kampus UC Irvine yang baru dibuka tetapi meninggal dunia secara mendadak pada 1968. Pada 1954, Divisi Pengendalian Hayati berubah menjadi Departement of Biological Controli di UC Riverside dan Berkeley, tetapi pada 1969 dihapus departemen dan dikembalikan menjadi divisi pada Departement of Entomology, meskipun mendapat perlawanan dari 24 akademisi departemen tersebut.dan kemudian departemen didominasi oleh dosen yang berorientasi pada pengendalian kimiawi.

Gagasan pertama untuk membentuk organisasi internasional mengenai pengendalian hayati muncul pada the 8th International Congress of Entomology di Stockholm pada 1948. Sejak beberapa dasawarsa sebelumnya, benua Eropa berfokus pada pengendalian hama secara kimiawi ketika ahli entomologi di Persemakmuran Inggris dan Amerika Serikat mengembangkan dan menerapkan pengendalian hayati. Pengendalian hama secara kimiawi pada akhirnya juga mendominasi di Persemakmuran Inggis dan AS setelah Perang Dunia II. Pada 1955 didirikan Commission Internationale de Lutte Biologique contre les Enemis des Cultures, CILB) dengan kantor pusat di Zurich, Swiss, yang pada 1962 berganti nama menjadi International Organization for Biological Control. Pada tahun yang sama, buku Rachel Carson berjudul “Silent Spring” mendokumentasikan dampak buruk penggunaan pestisida secara sembarangan terhadap lingkungan, khususnya pada burung, yang kemudian mendorong penerapan praktis konsep pengelolaan hama terpadu (integrated pest management, IPM, sebelumnya integrated pest control, IPC) pada akhir tahun 1960-an, di mana pengendalian hayati menjadi bagian penting, terutama pengendalian hayati dengan strtategi konservasi musuh alami (conservation biological control).

Istilah pengendalian hayati digunakan dan didefinisikan pertama kali oleh Harry Scott Smith dari UC Riverside pada 1919 dan kemudian disempurnakan defisinya oleh Paul DeBach pada 1964 menjadi "tindakan parasit, predator, atau patogen dalam mempertahankan kepadatan populasi organisme lain pada rata-rata yang lebih rendah daripada yang terjadi tanpa keberadaan mereka" (1964). Pada 1971 IOBC kemudian mendefinisikan pengendalian hayati sebagai "penggunaan organisme hidup atau produknya untuk mencegah atau mengurangi kerugian atau bahaya yang disebabkan oleh organisme hama. Berikutnya pada 1973, Robert van den Bosch dari UC Berkeley mendefinisikan pengendalian hayati sebagai "manipulasi musuh alami yang dilakukan manusia untuk mengendalikan hama", dan membedakannya dari pengendalian alami "yang terjadi tanpa campur tangan manusia". Pengendalian hayati selanjutnya dibedakan menjadi tiga strategi penerapan:

- Pengendalian hayati klasik: introduksi musuh alami eksotik dari wilayah yang sama dengan wilayah asal jenis hama yang dikendalikan.

- Augmentasi musuh alami, dilakukan dengan membiakan musuh alami secara masal untuk kemudian dilepaskan dalam jumlah besar untuk mengendalikan hama dalam satu musim tanam (pelepasan inundatif) dan/atau dilepaskan dalam jumlah terbatas secara berkala sampai musuh alami dapat berkembang biak (pelepasan inokulatif).

- Konservasi musuh alami: tindakan yang dilakukan untuk melindungi dan mempertahankan populasi musuh alami di suatu wilayah.

Pengendalian hayati di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda pada sekitar 1930-an dengan menggunakan parasit lokal Encarsia flavoscutellum Zehntner, 1900 untuk mengendalikan hama kutu daun Ceratovacuna lanigera Zehntner, 1897 dan penggunaan lalat parasitoid Diatraeophaga striatalis Townsend, 1916 (sekarang: Lydella striatalis (Townsend, 1916)) dan tawon parasitoid telur Trichogramma australicum Girault, 1912 dan T. japonicum Ashmead, 1904 untuk mengendalikan penggerek batang tebu. Pada 1931, Diadegma fenestralis (Holmgren, 1860) diintroduksi dari Eropa untuk megendalikan hama tritip Plutella xylostella (Linnaeus, 1767) tetapi tidak berhasil sehingga kemudian dicoba diintroduksi Diadegma semiclausum (Hellen, 1949) dari Inggris. Pada 1920, van der Goot mengintroduksi kumbang coccinelid Cryptolaemus montrouzieri Mulsant, 1853 untuk mmengendlikan kutu coccidae Ferrisia virgata pada lamtoro dan kutu dompolan Planococcus citri pada tanaman sirsak dan kopi, yang kemudian pada 1928 disebar ke Toraja dan pada 1929 ke Siantar untuk mengendalikan kutu dompolan pada tanaman kopi, dan pada 1939 ke Kuala Tungkal untuk mengendalikan kutu coccid pada tanaman kelapa. Pada 1923 diintroduksi tawon braconid Heterospilus coffeicola (sekarang: Neoheterospilus coffeicola (Schmiedeknecht, 1924)) dari Afrika Barat untuk mengendalikan penggerek buah kopi Hypothenemus hampei (Ferrari, 1867). Pada tahun 1925, parasitoid Leefmansia bicolor Waterston, 1928 dari Ambon untuk mengendalikan belalang Sexava nubila (Stål, 1874) di Talaud.

Pada 1935 tawon parasitoid Macrocentrus homonae Nixon, 1938 diintroduksikan ke Shri Lanka dari Jawa untuk mengendalikan ngengat teh Homona coffearia (Nietner, 1861). Pada 1938 dilakukan introduksi kumbang kubah Cryptognatha nodiceps Marshall, 1912 dari daerah tropis Amerika Selatan untuk mengendalikan Aspidiotus destructor Cockerell, 1903 pada tanaman kelapa. Kemudian lalat parasitoid Bessa remota (Aldrich, 1925) untuk mengendalikan ngengat kelapa Artona catoxantha (sekarang: Palmartona catoxantha (Hampson, 1893)), lalat yang sama diintroduksi dari Malaya ke Fiji untuk untuk mengendalikan ngengat kelapa lainnya di Fiji, Levuana iridescens Bethune-Baker, 1906, yang menyebabkan ngengat tersebut punah. Pada 1939 kepik Teleonemia scrupulosa Stål, 1873 diintroduksi ke Jawa untuk mengendalikan gulma Lantana camara L. dan setelah terlepas dari laboratorium, setelah 10 tahun ditemukan di Sulawesi dan kemudian Sabah dan Malaysia. Kegiatan pengendalian hayati terhenti pada PD II dan kemudian setelah perang digantikan oleh pengendalian dengan menggunakan pestisida kimiawi sintetik. Pengendalian hayati baru kembali dilakukan setelah Indonesia mengadopsi pengendalian sebagai sistem perlindungan tanaman, terutama dengan pendekatan konservasi musuh alami. Pengendalian hayati klasik dilakukan kembali dengan mengintroduksi kumbang kubah Curinus coeruleus (Mulsant, 1850) dari Hawaii pada 1986 untuk mengendalikan ledakan kutu loncat lamtoro Heteropsylla cubana Crawford, 1914. Untuk mengendalikan gulma Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob., menjelang 1993 diintroduksi ngengat Pareuchaetes pseudoinsulata Rego Barros, 1956 dan pada 1995 diitroduksi lalat Cecidochares connexa (Macquart, 1848).

|

| Gambar 1.1.4. Pengendalian hayati gulma Lantana camara menggunakan kepik Teleonemia scrupulosa Stål, 1873, A: Lantana camara sehat sedang berbunga, B: kepik Teleonemia scrupulosa, dan C: kerusakan yang ditimbulkan oleh kepik lantana. |

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai sejarah pengendalian hayati silahkan kunjungi halaman situs UC Riverside History of Biological Pest Control, halaman situs Universite de la Reunion Biological Control: Introduction-Aclimatization of Auxiliary Insects, halaman situs BPIA History of Biopesticides, bab berjudul The History and Development of Biological Control, artikel berjudul History of Biological Control Progress in the United States Departement of Agriculture. artikel berjudul A decade of biological control against Chromolaena odorata at the Indonesian Oil Palm Research Institute in Marihat, artikel berjudul Mapping biological control research: A systematic review of 20 years of research in Indonesia, dan artikel berjudul Recollection of a Pacific Entomologist 1925-1966.

1.1.1.2. Mengunduh dan Membaca Pustaka

Materi kuliah yang Anda baca ini hanyalah semacam panduan mengenai bagaimana seharusnya Anda mempelajari materi kuliah ini. Untuk mempelajari materi kuliah ini lebih lanjut, Anda perlu membaca pustaka sebagai berikut:

Buku Teks:- Hajek, A. E. (2004) Natural Enemie: An Introduction to Biological Control. Cambridge University Press

Artikel Jurnal:

Silahkan klik aerikel jurnal ilmiah yang tautannya diberikan pada teks materi kuliah.

Silahkan klik aerikel jurnal ilmiah yang tautannya diberikan pada teks materi kuliah.

Websites:

- Biological Control: A Guide yo Natural Enemies in North America dari Cornel University, klik halaman Types of Natural Enenies dan pilih Pathogens.

- CABI Bioprotection Portal: Panduan Pemula Pengendalian Hayati (Bioproteksi), Dasar-dasar Biokontrol, dari CABI, jika perlu silahkan Bergabung atau silahkan jelajahi CABI Bioprotection Portal Resources (Bahasa Inggrid).

Silahkan mengklik halaman Pustaka Kuliah untuk mengakses dan mengunduh buku teks, mengakses perpustakaan daring dan mengunduh buku teks gratis, mengakses websites, dan mengakses artikel jurnal ilmiah.

1.1.2. TUGAS/PROJEK KULIAH

Setelah membaca materi kuliah, silahkan bagikan materi kuliah melalui media sosial yang dimiliki disertai dengan mencantumkan status tertentu, misalnya "Saya sekarang baru tahu ternyata statistika terapan itu menyenangkan ... dst." Untuk membagikan lauar klik tombol Beranda dan kemudian klik tombol pembagian memalui media sosial dengan mengklik tombol media sosial yang tertera di sebelah kanan judul materi kuliah. Jika media sosial yang dimiliki tidak tersedia dalam ikon yang ditampilkan, klik ikon paling kanan untuk membuka ikon media sosial lainnya. Materi kuliah dibagikan paling lambat pada Minggu, 8 September 2024 pukul 24.00 WITA dengan cara menjawab pertanyaan pada laporan melaksanakan kuliah.

Setelah membaca materi kuliah, silahkan buat minimal satu pertanyaan dan atau komentar mengenai materi kuliah. Buat pertanyaan secara langsung tanpa perlu didahului dengan selamat pagi, selamat siang, dsb., sebab belum tentu akan dibaca pada jam sesuai dengan ucapan selamat yang diberikan. Ketik pertanyaan atau komentar secara singkat tetapi jelas, misalnya "Mohon menjelaskan apa manfaat mempelajari statistika terapan". Pertanyaan dan/atau komentar diharapkan ditanggapi oleh mahasiswa lainnya dan setiap mahasiswa wajib menanggapi minimal satu pertanyaan dan/atau komentar yang disampaikan oleh mahasiswa lainnya. Pertanyaan dan/atau komentar maupun tanggapannya disampaikan paling lambat pada Minggu, 8 September 2024 pukul 24.00 WITA dengan cara menjawab pertanyaan pada laporan melaksanakan kuliah.

1.1.2.3. Mengerjakan Tugas/Projek Kuliah

Silahkan mengerjakan tugas projek kuliah dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Memasang aplikasi GPS Data dari Google Play Store pada ponsel masing-masing lalu mengatur agar merekam koordinat dalam format derajat desimal;

- Memasang aplikasi OpenCamera dari Google Play pada ponsel masing-masing lalu mengatur untuk mengambil foto disertai dengan koordinat geografik;

- Memilih salah satu nama ilmiah musuh alami yang disebutkan dalam teks materi kuliah, hama sasaran musuh alami, dan jenis tanaman yang dirusak oleh hama lalu menggunakan layanan pemeriksaan nama ilmiah yang sesuai dengan kategori musuh alami, hama, dan tanaman: GBIF (semua kategori organisme), POWO dan WFO (tumbuhan), Species Fungorum (jamur dan kromista), LPSN (bakteri), dan ICTV (virus) untuk memeriksa nama ilmiah musuh alami, nama ilmiah hama sasaran, dan nama ilmiah tanaman yang dirusak oleh hama;

- Mengetikkan nama ilmiah musuh alami, hama sasaran musuh alami, dan tanaman yang dirusak oleh hama dengan mengetikkan nama ilmiah diterima hasil pemeriksaan pada situs Wikipedia untuk mencari informasi mengenai musuh alami, hama sasaran musuh alami, dan tanaman yang dirusak oleh hama dalam berbagai bahasa, termasuk dalam Bahasa Indonesia.

1.1.3. ADMINISTRASI KULIAH

Untuk membuktikan telah melaksanakan kuliah, Anda wajib mengakses, menandatangani presensi, dan mengumpulkan tugas di situs SIADIKNONA. Sebagai cadangan, silahkan juga mengerjakan quiz, menandatangani daftar hadir, dan memasukkan laporan melaksanakan kuliah dan mengerjakan tugas dengan mengklik tautan di bawah ini.

- Menandatangani Daftar Hadir Melaksanakan Kuliah selambat-lambatnya pada Selasa, 3 September 2024 pukul 24.00 WITA dan setelah menandatangani, silahkan periksa daftar hadir yang telah ditandatangani;

- Menyampaikan Laporan Melaksanakan Kuliah dan Mengerjakan Projek selambat-lambatnya pada Minggu, 8 September 2024 pukul 24.00 WITA dan setelah menyampaikan, silahkan periksa untuk memastikan bahwa laporan sudah masuk.

Mahasiswa yang tidak mengisi dan memasukkan Daftar Hadir Melaksanakan Kuliah dan Laporan Melaksanakan Kuliah akan ditetapkan sebagai tidak melaksanakan kuliah.

**********

Hak cipta blog dan isi blog pada: I Wayan Mudita

Dipublikasikan pertama kali: 8 September 2023.

Dipublikasikan pertama kali: 8 September 2023.

Hak cipta selurun tulisan pada blog ini dilindungi berdasarkan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. Silahkan mengutip tulisan dengan merujuk sesuai dengan ketentuan perujukan akademik.

Apa saja faktor yang mendorong manusia beralih dari pendekatan pembasmian OPT ke pengelolaan OPT secara berkelanjutan?

BalasHapusfaktor yang mendorong manusia beralih dari pendekatan pembasmian OPT ke pengelolaan OPT secara berkelanjutan yaitu

Hapus1. Dinamika populasi hama: (1) menyebabkan hama sasaran menjadi resisten terhadap pestisida dan populasinya meningkat kembali karena musuh alaminya mengalami keracunan pestisida (mengalami resurgensi) sehingga hama mengalami ledakan dan (2) populasi hama kedua (secondary pests) meningkat karena karena musuh alaminya mengalami keracunan pestisida sehingga terjadi ledakan hama kedua

2. Kesehatan manusia, karena hasil panen yang dikonsumsidan pada badan peraikan sumber air minum mengandung residu pestisida menimbulkan keracunan pestisida berbagai pengaruh terhadap kesehatan

3. Keseimbangan ekologis, karena aplikasi pestisida menimbulkan luruhan pestisida dan residu pestisida pada permukaan tanaman dan lahan yang melalui aliran air terakumulasi pada badan perairan untuk menjadi bagian penting dari pencemaran pertanian

Penggunaan pestisida menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka pengaturan mengenai penggunaan pestisida makin diperketat. dan industri pestisida mulai mengarah kepada pengembangan bahan aktif yang meracuni secara selektif dan yang mengendalikan OPT bukan dengan cara meracuni.

Apa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dalam implementasi dan pemeliharaan OPT?

BalasHapusStrategi yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dalam implementasi dan pemeliharaan OPT,yaitu :

Hapus1]Pemantauan dan Evaluasi yang Efisien

Melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap kondisi OPT dan efektivitas pengendalian yang diterapkan. Ini termasuk analisis data penggunaan pestisida, umpan balik dari petani, serta tren serangan OPT untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih.

2] Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Investasi dalam pelatihan bagi petani dan staf terkait agar mereka lebih memahami teknik pengendalian OPT yang efektif dan ramah lingkungan. Pelatihan ini juga harus mencakup manajemen risiko terkait penggunaan pestisida

Apa tantangan utama dalam pengenalan spesies musuh alami dari satu wilayah ke wilayah lain dalam pengendalian hayati?

BalasHapusPengenalan spesies musuh alami dalam pengendalian hayati menghadapi beberapa tantangan utama, seperti potensi dampak ekologis yang tak terduga, di mana spesies yang diperkenalkan bisa menjadi invasif dan mengganggu ekosistem lokal. Adaptasi spesies terhadap lingkungan baru juga bisa menjadi masalah, terutama jika kondisi iklim atau sumber daya berbeda dari habitat aslinya. Selain itu, agen pengendali hayati bisa menyerang spesies non-target, menyebabkan gangguan ekologi. Hama target juga dapat mengembangkan resistensi, mengurangi efektivitas pengendalian. Penggunaan pestisida bersama pengendalian hayati juga dapat mengancam keberlangsungan musuh alami. Tantangan lain adalah biaya dan logistik yang mahal dalam mengimpor serta memperbanyak spesies tersebut, ditambah kebutuhan untuk penelitian dan pemantauan yang ketat agar tidak terjadi risiko lingkungan yang lebih besar.

HapusMengapa peningkatan jumlah predator, parasitoid, dan parasit dalam ekosistem pertanian cenderung terjadi setelah tanaman rusak oleh herbivor?

BalasHapusPeningkatan jumlah predator, parasitoid, dan parasit dalam ekosistem pertanian setelah tanaman rusak oleh herbivor cenderung terjadi karena kerusakan tanaman oleh herbivor melepaskan sinyal kimia seperti volatil tanaman yang menarik organisme pemangsa atau parasit alami. Sinyal ini memberi petunjuk bahwa ada mangsa atau inang potensial (herbivor) yang tersedia, sehingga menarik predator, parasitoid, dan parasit untuk memanfaatkan herbivor yang merusak tanaman sebagai sumber makanan atau tempat bertelur. Hal ini membantu mengendalikan populasi herbivor secara alami.

HapusFenomena peningkatan populasi predator, parasitoid, dan parasit dalam ekosistem pertanian setelah serangan herbivor merupakan mekanisme alami yang kompleks dan melibatkan beberapa faktor saling terkait. Berikut adalah beberapa penjelasan yang mungkin mendasari fenomena tersebut:

BalasHapusKetersediaan Sumber Makanan:

Peningkatan biomassa mangsa: Serangan herbivor menyebabkan kerusakan tanaman, yang pada gilirannya meningkatkan biomassa serangga herbivor (mangsa bagi predator, parasitoid, dan parasit). Ketersediaan makanan yang melimpah ini memicu peningkatan populasi predator dan parasitoid.

Perubahan kualitas nutrisi: Kerusakan tanaman dapat mengubah komposisi nutrisi pada tanaman yang tersisa, menjadikannya lebih menarik bagi herbivor tertentu. Hal ini juga dapat berdampak pada kualitas nutrisi bagi predator dan parasit, sehingga merangsang pertumbuhan populasi mereka.

Gangguan pada Ekosistem:

Pembukaan ruang: Serangan herbivor dapat menciptakan "ruang kosong" pada tanaman, seperti lubang pada daun atau batang yang rusak. Ruang kosong ini dapat menjadi tempat yang ideal bagi predator untuk bersembunyi, berburu, atau bertelur.

Perubahan mikrohabitat: Kerusakan tanaman dapat mengubah mikrohabitat di sekitar tanaman, seperti kelembaban, suhu, dan ketersediaan cahaya. Perubahan ini dapat lebih menguntungkan bagi predator tertentu atau parasitoid.

Respon Perilaku:

Agregasi: Serangan herbivor dapat memicu agregasi (pengelompokan) predator dan parasitoid ke area yang rusak. Hal ini karena predator dan parasitoid dapat dengan mudah menemukan mangsa di area tersebut.

Perubahan perilaku mencari makan: Predator dan parasitoid mungkin mengubah perilaku mencari makan mereka setelah terjadi serangan herbivor. Misalnya, mereka mungkin lebih sering mengunjungi tanaman yang rusak atau lebih fokus pada jenis mangsa tertentu.

Interaksi Antar Spesies:

Koevolusi: Predator, parasitoid, dan parasit sering kali berkoevolusi dengan inang atau mangsanya. Serangan herbivor dapat memicu perubahan pada interaksi koevolusi ini, sehingga meningkatkan efektivitas predator dan parasitoid dalam mengendalikan populasi herbivor.

Kompetisi: Peningkatan populasi predator dan parasitoid dapat menyebabkan persaingan antar spesies. Namun, dalam banyak kasus, persaingan ini tidak terlalu kuat karena adanya spesialisasi pada jenis mangsa atau habitat.

Implikasi bagi Pengelolaan Hama:

Pemahaman mengenai mekanisme peningkatan predator, parasitoid, dan parasit setelah serangan herbivor sangat penting dalam pengelolaan hama terpadu. Dengan memahami proses ini, petani dapat:

Mendorong keberadaan predator alami: Melalui penciptaan habitat yang mendukung keberadaan predator alami, seperti menyediakan tanaman refugia atau mengurangi penggunaan pestisida beracun.

Memanfaatkan musuh alami: Melalui pelepasan predator atau parasitoid secara sengaja untuk mengendalikan populasi hama.

Mengurangi gangguan pada ekosistem: Dengan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan yang meminimalkan kerusakan pada ekosistem.

Apakah ada risiko potensial terhadap keanekaragaman hayati dari introduksi agen pengendali hayati yang bukan merupakan spesies asli di ekosistem tertentu?

BalasHapusYa, introduksi agen pengendali hayati yang bukan merupakan spesies asli di suatu ekosistem dapat menimbulkan risiko terhadap keanekaragaman hayati. Beberapa risiko potensial yang terkait adalah:

Hapus1. Predasi atau Kompetisi dengan Spesies Asli: Agen pengendali hayati yang baru diperkenalkan dapat memangsa, bersaing, atau mengganggu spesies asli di ekosistem tersebut, menyebabkan penurunan populasi spesies lokal.

2. Kurangnya Predator Alami: Di ekosistem baru, agen pengendali hayati mungkin tidak memiliki predator alami yang dapat menjaga populasinya, yang berpotensi menyebabkan pertumbuhan tak terkendali dan ketidakseimbangan ekosistem.

Apa saja permasalahan umum yang dihadapi dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada tanaman pangan di Indonesia?

BalasHapusPermasalahan umum yang dihadapi dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada tanaman pangan di Indonesia meliputi ketergantungan pada pestisida kimiawi, ketidakberhasilan pengendalian hayati di beberapa kasus, terbatasnya adopsi teknologi pengendalian yang ramah lingkungan, serta lambatnya respons musuh alami dalam mengendalikan populasi hama dibandingkan dengan laju kerusakan tanaman oleh OPT.

Hapus"Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) terhadap hasil panen dan ekosistem pertanian, serta bagaimana manusia berupaya mengendalikan OPT tersebut?"

BalasHapusOrganisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dapat menyebabkan berbagai dampak terhadap hasil panen dan ekosistem pertanian, di antaranya:

Hapus### Dampak terhadap hasil panen:

1. **Penurunan produktivitas**: OPT seperti hama, patogen, dan gulma dapat merusak tanaman sehingga mengurangi hasil panen secara signifikan.

2. **Kematian tanaman**: Beberapa OPT dapat menyebabkan kematian tanaman, terutama jika serangan terjadi dalam skala besar.

3. **Penurunan kualitas produk**: OPT dapat menurunkan kualitas hasil pertanian, seperti ukuran, bentuk, atau rasa, sehingga mengurangi nilai ekonomi produk.

4. **Kerugian ekonomi**: Penurunan hasil panen dan kualitas tanaman akibat OPT berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi petani.

### Dampak terhadap ekosistem pertanian:

1. **Keseimbangan ekosistem terganggu**: OPT dapat mengganggu keseimbangan alami antara spesies di lingkungan pertanian, menyebabkan peningkatan populasi hama lain atau penurunan populasi predator alami.

2. **Penggunaan pestisida berlebihan**: Untuk mengendalikan OPT, penggunaan pestisida yang berlebihan dapat merusak kualitas tanah dan air, serta mempengaruhi organisme non-target seperti serangga penyerbuk dan hewan lain yang penting bagi ekosistem.

### Upaya manusia untuk mengendalikan OPT:

1. **Pengendalian kimiawi**: Menggunakan pestisida untuk membunuh atau mengurangi populasi OPT, meskipun ini dapat menimbulkan efek samping terhadap lingkungan dan kesehatan.

2. **Pengendalian hayati**: Memanfaatkan musuh alami OPT, seperti predator, parasit, atau patogen untuk menekan populasi hama tanpa merusak lingkungan.

3. **Pengendalian mekanis**: Menggunakan metode fisik seperti perangkap, jaring, atau penghilangan secara manual untuk membatasi penyebaran OPT.

4. **Pengendalian terpadu (IPM)**: Kombinasi berbagai metode pengendalian (kimiawi, hayati, mekanis) secara strategis untuk menekan populasi OPT dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

5. **Penggunaan varietas tanaman tahan hama**: Mengembangkan dan menanam varietas tanaman yang lebih tahan terhadap serangan OPT.

6. **Rotasi tanaman**: Mengubah jenis tanaman yang ditanam di lahan pertanian dari musim ke musim untuk memutus siklus hidup OPT.

Upaya pengendalian OPT memerlukan pendekatan yang seimbang antara efektivitas dan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan keberlanjutan pertanian.

Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

BalasHapusApa yang dimaksud dengan hama dalam arti sempit (sensu stricto) dan hama dalam arti luas (sensu lato)?

BalasHapusHama dapat didefinisikan dalam dua konteks, yaitu arti sempit (sensu stricto)** dan arti luas (sensu lato)

HapusHama dalam Arti Sempit (Sensu Stricto)

Dalam konteks ini, hama merujuk secara khusus kepada hewan yang merusak tanaman atau hasil pertanian. Hama dalam arti sempit mencakup organisme yang dapat menyebabkan kerugian ekonomis bagi manusia melalui aktivitas hidupnya, seperti serangga, tikus, dan burung. Meskipun hewan tersebut berada di ekosistem pertanian, mereka tidak dianggap sebagai hama jika populasinya rendah dan tidak menimbulkan kerugian. Dalam hal ini, hama berfungsi sebagai bagian dari rantai makanan dan dapat berkontribusi pada keseimbangan ekosistem

Hama dalam Arti Luas (Sensu Lato)

Sebaliknya, dalam arti luas, hama mencakup semua bentuk gangguan terhadap manusia, ternak, dan tanaman. Ini tidak hanya meliputi hewan perusak, tetapi juga penyakit tanaman dan gulma. Dalam konteks ini, hama dapat berupa mikroorganisme patogen yang menyebabkan penyakit pada tanaman atau tumbuhan pengganggu yang bersaing dengan tanaman budidaya. Dengan demikian, pengertian hama dalam arti luas lebih inklusif dan mencerminkan berbagai jenis organisme yang dapat memengaruhi pertanian secara negatif.

Bagaimana dampak serangan OPT terhadap hasil panen dan kualitas produk pertanian?

BalasHapusDampaknya meliputi:

HapusPenurunan Hasil Panen: Serangan OPT seperti hama, penyakit, dan gulma dapat merusak tanaman secara langsung, mengurangi produktivitas dan jumlah hasil panen.

Penurunan Kualitas Produk: OPT dapat merusak fisik tanaman, buah, atau biji, menyebabkan cacat, perubahan warna, atau pembusukan, sehingga menurunkan kualitas dan nilai pasar produk.

Kerugian Ekonomi: Dengan hasil panen yang berkurang dan produk yang berkualitas rendah, petani menghadapi penurunan pendapatan, serta biaya tambahan untuk pengendalian hama dan penyakit.

Potensi Karantina: Produk yang terinfeksi OPT bisa ditolak di pasar lokal atau internasional, karena regulasi keamanan pangan, yang semakin memperburuk kerugian ekonomi.

Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dapat memberikan dampak signifikan terhadap hasil panen dan kualitas produk pertanian, yang pada gilirannya memengaruhi ekonomi petani dan keberlanjutan pertanian. Pertama, OPT dapat menyebabkan penurunan hasil panen yang signifikan, dengan kerugian yang muncul akibat kematian tanaman atau pengurangan ukuran dan bobot hasil. Kerusakan fisik pada tanaman, seperti yang disebabkan oleh hama penggerek, tidak hanya merusak bagian tanaman seperti batang, daun, dan buah, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap penyakit lain, sehingga mengurangi produktivitas secara keseluruhan.

BalasHapusKualitas produk juga terpengaruh oleh serangan OPT. Misalnya, buah yang terkena hama dapat mengalami deformasi, bercak, atau luka, menjadikannya tidak layak untuk dipasarkan atau dikonsumsi, yang selanjutnya berdampak negatif pada harga jual produk. Untuk mengendalikan OPT, petani sering menggunakan pestisida, tetapi penggunaan yang berlebihan dapat meninggalkan residu berbahaya pada hasil pertanian, yang berpotensi mempengaruhi kesehatan konsumen dan mengurangi nilai jual produk tersebut.

Biaya produksi pun dapat meningkat karena serangan OPT, dengan petani harus mengeluarkan lebih banyak untuk pengendalian dan perawatan tanaman. Produk yang terpengaruh mungkin tidak memenuhi standar kualitas, mengurangi daya saing di pasar lokal maupun internasional. Dampak ini dapat berdampak langsung pada pendapatan petani dan memengaruhi ekonomi pertanian secara keseluruhan.

Selain itu, upaya pengendalian yang tidak terencana dapat menimbulkan dampak lingkungan, seperti pencemaran akibat pestisida yang berlebihan, yang merusak ekosistem lokal dan kesehatan tanah. Secara keseluruhan, serangan OPT memiliki dampak yang luas dan kompleks terhadap hasil panen dan kualitas produk pertanian. Oleh karena itu, pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan terhadap OPT sangat penting untuk menjaga produktivitas dan kualitas hasil pertanian demi keberlangsungan hidup para petani dan sektor pertanian secara keseluruhan.

jelaskan ambang pengendalian opt dan implikasinya dalam praktek pengendalian?

BalasHapusAmbang Pengendalian OPT

HapusAmbang pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah batas toleransi intensitas serangan atau kepadatan populasi OPT terendah untuk dilakukan pengendalian. Ketika intensitas serangan OPT mencapai atau melebihi ambang pengendalian yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan tindakan pengendalian untuk menghindari kerugian ekonomis dan gangguan pada tanaman[2] Implikasi dalam praktik Pengendalian

1. Penghematan Penggunaan Pestisida

Penerapan ambang pengendalian dapat mengurangi jumlah penyemprotan insektisida dan fungisida. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa penerapan ambang pengendalian dapat mengurangi penyemprotan insektisida sebesar 43,75% dan fungisida sebesar 87,50%[1]. Hal ini memberikan manfaat ekonomis dan lingkungan karena mengurangi residu pestisida.

2. Optimasi Biaya Produksi**

Dengan mengurangi frekuensi penggunaan pestisida, biaya produksi pun dapat diminimalkan. Selain itu, ambang pengendalian juga mempertimbangkan aspek ekosistem, sehingga tidak hanya menghemat biaya tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan[1].

3. **Monitoring Rutin**

Ambang pengendalian memerlukan monitoring rutin untuk mendeteksi intensitas serangan OPT. Jika populasi OPT masih di bawah batas toleransi, maka pestisida belum perlu digunakan, dan keberadaan OPT dapat dikendalikan secara alami oleh musuh-musuh alaminya

Implementasi Praktek

1. **Identifikasi Optimal**

- Identifikasi spesifik jenis OPT yang menyerang tanaman agar dapat dipilih jenis pestisida yang tepat. Misalnya, apakah yang menyerang adalah serangga, kutu, atau bakteri?[3].

2. **Penggunaan Pestisida Selektif**

- Gunakan pestisida selektif yang memiliki sifat fisiologi dan ekologi yang optimal. Pestisida selektif dapat digunakan berdasarkan ambang ekonomi (ambang pengendalian) hama, penggunaan pestisida sistemik, perlakuan benih, dll.[3].

3. **Teknik Budidaya Standar**

- Melakukan teknik budidaya standar seperti pupuk organik, mulsa, pengolahan tanah, jarak tanam, sanitasi, dan penyiangan gulma dapat membantu menghindari serangan OPT awal[1].

4. **Integrasi Konsep PHT**

- Integrasi konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang mencakup agroekosistem, ambang ekonomi, dan pelestarian lingkungan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian OPT secara berkelanjutan.